◾️RIとは・・・

Radio Isotope(ラジオアイソトープ)の略で、「放射性同位元素」を意味します。 つまり放射線を放出する物質のことを簡単に「RI」と呼んでいます。

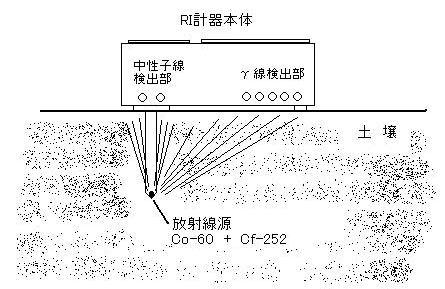

放射線にはX(エックス)線・ γ (ガンマ)線・ α (アルファ)線・中性子線他いろいろな種類がありますが、RI計器に使われているのは γ 線と中性子線で、 γ 線はコバルト-60という「RI」から、また中性子線はカリフォルニウム-252という「RI」から放出されています。

RI計器は、それら2つの「RI」を装備した装置であり、放出される γ 線及び中性子線を利用して土壌の水分・密度を測定することができる仕組みになっています。

◾️RI計器の測定原理は・・・

肺のレントゲン検査では、エックス線が人間の体内を透過する性質を利用して診断しています。このように放射線には物質の中を透過するという性質があります。 また放射線は物質の中を透過することによって、その「数」が減ったり、「エネルギー」が変化したりするという性質もあります。

RI計器はこれらの放射線特有の性質を利用して土壌の水分・密度を測定しています。

水分は中性子線を利用して測定します。 中性子線は土壌中の水分(水素原子)と反応し性質が変化します。 その変化の度合いと水分量との間には一定の関係がありますので、土の中を透過してきた中性子の性質がどのくらい変化したかを調べれば、土の中に含まれる水分量がわかります。

密度は γ 線を利用して測定します。 γ 線は土壌中を透過するとその数が減少します。 その減少の度合いと密度の間にも一定の関係がありますので、土の中を透過してきた γ 線の数を調べれば土の密度がわかります。

RI計器の測定原理は、簡単にいうと以上のような内容になりますが、実際にはRI計器の中で放射線の変化を検知し、その結果をもとに複雑な計算をして土壌の水分・密度を求めています。

◾️RI計器の測定項目は・・・

RI計器は水分・密度を測定するだけでなく、その測定結果をもとに、一般的な盛土施工管理で要求される以下の管理指標について自動的に計算を行い、表示します。

(1) 締固め度 (Dc) (5) 湿潤密度 (ρt)

(2) 含水比 (w) (6) 乾燥密度 (ρd)

(3) 空気間隙率 (Va) (7) 含水量 (ρm)

(4) 飽和度 (Sr)

◾️RI計器の使用方法は・・・

測定方法の概略は以下の手順となりますが、詳細は付属の取扱説明書をご覧下さい。

(1)基準測定 (所要時間10分)

RI計器本体にRIを封入してある線源棒を取り付け、「標準体」と呼ばれる基準ボックスの上に置いて「基準放射線計数率」を測定します。 これは放射線が土壌を通過して変化する前の初期状態を把握するために行われるもので、この測定は現場測定の前に1日1回実施します。 また現場事務所等の室内で実施してもかまいません。

(2)基準バックグラウンド測定 (所要時間10分)

RI計器本体から線源棒を取り外し、本体のみをまた基準ボックスの上に置いて、「基準バックグラウンド計数率」を測定します。 これは自然界に存在しているγ 線の影響を、後で測定値から取り除くために行われるもので、これも1日1回実施します。 室内でもかまいません。 この測定の際、線源棒はRI計器本体から20m以上離しておかなければなりませんのでご注意下さい。

(3)必要情報の入力

測定工種・材料番号の入力、及び使用材料(盛土)情報の入力を行います。入力に必要な材料情報は、土粒子密度(ρs)、最大乾燥密度(ρdmax)、水分補正値の3項目です。 土粒子密度・最大乾燥密度については、事前の材料試験結果の数値をそのまま使えますが、水分補正値は実際にRI計器を使って事前に求めておく必要があります。

(4)現場バックグラウンド測定 (所要時間1分)

RI計器を測定する現場に持ち込み、線源棒が付いていない状態で地面に置き、測定現場に自然に存在するγ 線の影響を除くための、「現場バックグラウンド計数率」を測定します。 この測定の際も、線源棒はRI計器本体から20m以上離しておかなければなりませんのでご注意下さい。

(5)現場測定準備 (所要時間1分)

実際の測定箇所(盛土面)に、付属の標準工具を使って孔をあけます。

(6)現場測定 (所要時間1分/1測点)

RI計器本体に線源棒を取り付け、その状態のまま、事前にあけた孔の中に線源棒を静かに挿入するようにしてRI計器を地面に置き、「現場放射線計数率」を測定します。 これが土壌を通過して変化した放射線の状態を把握することになります。

あとは規定の測定点数だけ(5),(6)を繰り返して、最後に平均値を自動的に計算して測定終了です。

◾️水分補正とは・・・

通常の材料試験で求められる含水比は、炉乾燥法(110℃,8〜24時間)により土に含まれる水分を蒸発させて求めます。

一方RI計器では、中性子線と水に含まれる水素原子との反応を利用して含水量、含水比を求めます。 ところがこの水素原子は水分だけでなく、土中に含まれる有機物にも存在しているため、この有機分も水分と認識してしまいますので、炉乾燥法による一般的な含水比よりも高めの測定結果になってしまいます。 この差を補正してやることを「水分補正」または「強熱減量補正」といいます。

水分補正作業は、実際に現場測定に用いるRI計器を使って補正計算に用いる「水分補正値」または「強熱減量補正係数」を求め、その数値を材料情報としてRI計器に入力して完了となります。RI計器はその補正値をもとに水分の補正計算を行い、正しい含水比(炉乾燥法と同じ尺度)を表示するようになっています。

ただしその水分補正作業の際、RI計器と炉乾燥法を対比させるため、実際に盛土材料の一部をサンプリングして炉乾燥法による含水比試験にかけなければなりませんので、その分の日数が必要になります。 現実的には実際に現場測定をする日の前、約1週間ほど余裕が必要と思われます。

◾️RI計器使用上の注意点は・・・

RI計器のご使用にあたっては下記の点に特にご注意ください。

(1)RI(放射性同位元素)の取り扱い

RIは線源棒の先端部分に封入されております。 このRIからは、微弱ではありますが常時放射線が放出されており、これは計器本体電源のON/OFFとは関係ありません。

従いまして通常の作業においては放射線の影響はほとんどありませんが、線源棒の先端部分を長時間にわたり手で握ったり、体に密着させたりしないようくれぐれもご注意ください。

また微弱といいましても放射性同位元素ですので、線源棒の紛失・盗難にはくれぐれもご注意いただき、適切な管理をお願いいたします。

(2)RI計器の有効期限

RIは常時放射線を放出していますので、年月の経過とともに自然に放射能が減衰してきます。放射能が減衰してきますと正しい測定ができなくなりますので、有効期限が決められており、校正点検をしてから2年 8 ヶ月が有効期間となります。 従いまして有効期間を過ぎますと新しいRIに交換し、改めて校正点検が必要になります。

(3)精密計器としての取り扱い

RI計器本体内部には、精密な電気回路基板・放射線検出管等がありますので、水の浸入や強い衝撃が故障の原因となります。 測定中の突然の降雨や計器の落下には特にご注意ください。

(4)RI計器使用上の制限

RI計器は、本体 ・線源棒 ・標準体(基準ボックス)の三要素が一体となって校正試験が行われます。 従いまして他の同型機の線源棒あるいは標準体を代用することはできませんので、線源棒同様、本体 ・標準体(基準ボックス)についても紛失、破損には特にご注意ください。

また放射線の性質上、RI計器を複数所有あるいは複数同時使用をされる場合は、相互の放射線の影響を考慮し、互いに十分距離を離す等の措置を講じてください。

(5)RI計器の保守 ・保管

RI計器を保管する場合は、管理担当者を決め、なるべく人が立ち入ることの少ない場所を選び、かつ夜間等は施錠の可能な場所に保管されることをお奨めします。また使用後はバッテリーの充電をお願いします。 長期間使用しない場合でも月に1度程度の充電は行ってください。

◾️RI計器の点検・整備は・・・

(1)日常の管理

RI計器については特に日常点検 ・定期点検の規定はありませんが、業務に支障なくお使いいただくために下記の点にご注意ください。

①バッテリーの充電

バッテリーの過放電を避けるため、1日使用したら一晩充電するよう心がけてください。 バッテリーへの充電方法は本体の電源「切」の状態で、付属されている電源コードを一般の100Vコンセントにつないでおくだけです。

②土 ・砂等のホコリ

プリンター部分に過度にホコリが付着しますとプリンター作動不良の原因になりますので、測定作業中はプリンター部のフタを閉めてなるべくホコリが入らないようにしてくだい。

③雨・湿気

RI計器内部に水分が浸入しますと、電気回路基板の短絡 ・腐食等の原因となり、故 障 ・誤作動 ・感電のおそれがありますので、測定中の突然の降雨等には特にご注意ください。

④落下 ・衝撃

RI計器を落としたり、計器に強い衝撃を加えますと内部の部品を損傷し、正常な測定ができなくなるおそれがありますので取り扱いにはご注意ください。

(2)有効期限

RI計器にはすべて規定の有効期限があり、その有効期間外の測定は無効となりますので、お客様所有の計器の場合は特にご注意ください。 また期間満了に伴う点検 ・再校正作業には最短で約1ヶ月程を要しますので、ご依頼の際はお早めに弊社までご連絡ください。

(3)作動状態の簡易チェック

測定はしないが事前に作動状態のチェックをしておきたい場合は、下記の手順で確認してください。

①バッテリーのチェック

キーボード部に「通電」 ・「充電」の表示のある赤いランプがあります。 「通電」ランプは電源コードを100Vコンセントにつなぐと点灯し、この時バッテリーが充電状態にあると「充電」ランプが点灯します。 また満充電になると「充電」ランプは消灯しますので充電状態の確認ができます。

②プリンターのチェック

プリンター部のフタをあけ「F」ボタンを押すと、印字はされませんがプリンターが作動し紙が送られますので作動状態の確認ができます。

③液晶画面のチェック

電源「入」のボタンを押すと日付 ・時刻表示とともに「しばらくお待ちください」が表示 され、タイマーが作動します。 これにより液晶画面が正常であることを確認できます。

④測定機能チェック

各10分間の「基準測定」・「基準バックグラウンド測定」を正しい手順で実施することにより、測定機能が正常であるか判断できます。万一計器に異常がある場合、それぞれの測定終了後再測定に移行する旨の表示があり、再測定でも異常がある場合は自動的にエラー表示が出る仕組みになっていますので、機能状態の確認ができます。 再測定またはエラーの表示が出ずに、「基準測定」・「基準バックグラウンド測定」が完了すれば計器は正常です。